心得可以包括对某个问题的深入思考和个人见解,通过写心得体会,我们能够更好地理解学习中的变化和成长,以下是报喜范文网小编精心为您推荐的中庸读书心得最新7篇,供大家参考。

中庸读书心得篇1

前一阵子一直在看(中庸),后来因为一些琐事而搁置,再次捧起此书,才发现:快要到期了。续借。

看了这本书的一半,其中有两句话令我印象深刻。

其一,子曰:“中庸其至矣乎!民鲜能久矣。”最难者最高,就是因为很少有人能够真正地履行它。连大学者孔子都感慨中庸之道的曲高和寡,可见其难处。然而恰恰是这样,才显得它的难能可贵。

我们每个人都有趋利避害的天性,这种天性使我们不会仅仅满足于吃得饱,穿得暖。而是有更多的欲望,有更队对于美好事物追求的冲动。然而,对于美好事物的欲望如果无节制地膨胀,就会变成贪婪的欲望,美好事物也会因此而变得丑陋不堪。记得有位同学跟我说过,人本身就是欲望的综合体。说的不是一般的对。“水满则溢,月满则盈”的道理比比皆是,这也是中庸之道不易行的原因之一。

人在社会群体中生活,是社会的一粒尘埃。社会其实就是一个大市场,不平等的交易和意料之外的事时时有可能发生。谁都想把事情做得更好,谁都想要取得事业的成功,谁也不愿意经受失败的打击,于是各种矛盾、挑战、竞争、和冲突应运而生,无法避免。这时,中庸之道就是解决问题的关键,但是也正因为人们的本性,“民鲜能久矣”。

其二,子曰:“人莫不饮食。鲜能只味也。”孔子拿人们品味吃喝来比喻中庸之道不被一般人所理解,通俗易懂。

对于我们每天都要应对庸常生活,陈旧而又千篇一律,没有新意,只是一个模式的复制,今天跟昨天一样,明天也似乎与昨天没什么不同,我们就是这样一天天度日,每天都是吃饭,睡觉;睡觉而后又吃饭,只是捱着日月,推着时光,很少有人能够真正体味出生活的滋味。

人活着的唯一目标,就是为了生活得更好。并非为了“生活好”而努力着。言而真正体悟到“生活的美好”的人却没有多少。谁能解其味?

其实,幸福就深蕴在这庸常的岁月之中,只有回过头时,才有一丝的遗憾或回味。一种时过境迁的没有很好把握的落寞。

忽然觉得自己很老,经常发出一些乱七八糟的感叹。算了,无论如何,只要我们是真实而又努力地活着,也就足矣。因为生命并不需要我们可以地去怎样做。

中庸读书心得篇2

从初中开始就已经接触一些中庸的观点,高中的语文填空题也经常出现四书五经,工作后,也经常听到或看到很多人在做人、做事方面、奉行中庸之道。今年学校下发了阅读小册子,我借此机会认真对《中庸》进行了研读,边读边对照自己的生活,认真的进行了思考。

什么叫中庸?要给其下个定义太难,但很多人还是愿意接受朱熹的定义:“中者,不偏不倚、无过不及之名。庸者,平常也。”《中庸》作为平民的哲学,其核心是中庸之道。所谓的中庸之道,就是忠恕之道。在行为准则上:“君惠臣忠”、“父慈子孝”、“夫义妇顺”、“兄友弟恭”、“朋友有信”。从而达到和谐的境界,这种境界来自于内心的“诚”,怀着“诚敬之心”、“敬畏之心”,不懈的进行主观心性的修养。在修养方法上,强调“择善而固执之心”的勤奋精神,以达到“至诚”的境界。

第一章《天命》,在本章中天命指的是个人的'禀赋。任何一个人的禀赋是自然形成的,那么明白此道理便知道当做什么,不当做什么,这就是道。在修行道时,强调“教化”。在教化过程中,强调“慎独”,谨慎的修养自己,并强调“中和”。什么叫“中”,就是不偏不倚。人都有喜怒哀乐,但发出来要有节制。在天命之节,作者开宗明义,“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”,这展示了人生的三重境界:基于我们天生善性,通过修养达成我们高尚的道德,以我们的德行影响、感化、劝化周围的人们,抵达教化的至高境界。作者在文中认为,人生命的本意是善的,生命的本真之义:纯净、透明、和谐。当我们了解了生命的本性后,家庭的熏陶与教养以及社会的影响,确定了我们的言行,形成了人格。在生活的实践中,随着人的成长,人要懂人情世故、学会待人处世、与人为善,并且不断修正自己的观点,找到适合自己的处世方法。当我们行走在命运之路上时,面对人生的得失,一路上有痛苦和快乐,当痛苦时,要学会节制自己的哀伤,做到“哀而不伤,乐而不淫”快乐时,也不能过度。为人处世时,要控制自己的欲望与自私。做事要遵从规律,用道来规范自己,正如老子的《道德经》中所说:“道可道,非常道,名可名,非常名”。道是什么呢?“道也者,不可须臾也;可离,非道也。是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻”。在此句中,非常强调慎独,严格要求自己。专注于内心的修养,凝神静修,心存对天地神明的敬畏。正所谓:“莫见乎隐,莫显乎微。故君子慎其独也”、“慎独者,自知也”。在强调慎独时,作者也强调在人际交往中,说话要慎重,三思而后说,说话办事时,一定要看场合,区分对象,要说不同的话语。

天命、本性、修道、教化,是人与社会发展进化的哲学。上天之大德,在于宽厚,在于包容。中庸便是博大与包容。中,“把东西放在中”“中是一种胸怀,是一种境界;不苛求、在厌弃、不厚此、不薄彼”、“庸就是自在、认同、接受”,智者中庸,恰如其分,恰到好处的中庸之道也就是人生的最高境界和最大学问。

这是我读完前三章,《天命》、《时中》、《鲜能》中的一小点感悟。但是越读越感觉自己无知,有很多东西还没有参透。敬请各位批评指正。

中庸读书心得篇3

对于环境的理解是随着时间而逐步改变的。有段流传很广的名言是这么说的,如果一个人不喜欢周围的环境,就要想办法努力改变它;如果不能够改变环境,那就努力去适应环境;如果不能适应周围的环境,就想办法再换个环境试试。树挪死,人挪活讲的就是这个道理。可是,如果换个环境仍然没有办法适应呢?照着这个思路思考下去最后会得出一个什么结果。虽然有点哲学上一辨到底的意味,但有些东西把牛角尖钻透了之后,反而知道该如何轻松面对了。就象经历过的人,无所畏惧。但这种无所畏惧和无知者无畏是完全不同的两种含义。后者是初级阶段,前者提升的层次更高,视野更开阔。

中国人讲中庸之道是有道理的。老祖宗几千年的东西,毕竟对后世有所启迪。以前对于中庸的理解非常的片面狭隘,总以为是抹杀个性之事,这其实是不懂得如何通过中庸求同存异,扬长避短。中庸之道,个人的理解,更多的是为了双方的沟通与交流,找到彼此承接的平台,哪怕对方与你的差异完全是一南一北,你仍然可以从个人爱好,或者是某些不为人道的小秘密找到话题。

更多的时候持有中庸这样一种态度,可以急事缓办,可以将不好办的事情改变过来,扭转局势。以退为进,是为了更好地进攻。在战场上,一个人在没有学会如何进攻敌人之前,先学会保存自己是非常重要的。著名的股神说得非常有体会:投资最重要的是想方设法保存原有资本,第一条如此,第二条、第三条同样如此。

什么样的光芒最长久?不是突然一现的流星之光,只有恒星那并不太强的光,夜夜可见,永远在天空中闪亮。又想起登高必跌重,一步步行去,踩踏实了,最为稳妥。

中庸并不是放弃自己的立场,虽然许多时候中庸意味着保持中立,但中庸绝不等于平庸。怕就怕,过于聪明,起点不高,看得不远,不知道天多高地多厚,自以为是最误事。因此才会有“难得糊涂”这样精妙的语言。

中庸是一种处世态度,它只是一种手段,不是目标。因此,学会中庸,给自己更广阔的天地,中庸与雄心壮志并不矛盾。年轻时候爱走极端,随着阅历的增多,逐步明白了,中庸,会给人带来更多的回旋余地。

中庸读书心得篇4

余潜心研究《易经》和《道德经》之后,再读《中庸》,忽然感到有种居高临下之感,感叹老祖宗的伟大,深深为儒家这一核心思想所折服。

中庸决不是平庸,这也是缺乏国学教育的世人对中庸的误解。中庸作为四书之一,历代大儒对中庸的解读可谓众说纷纭,莫衷一是。个人感到还是从孔子的言语来解读,较为中肯,也符合中庸之道。

中,就是整体全局观念,避免走极端;子曰:"道之不行也,我知之矣:知者过之,愚者不及也。道之不明也,我知之矣:贤者过之,不肖者不及也。人莫不饮食也,鲜能知味也。"无过无不及,可谓之中。内外平衡、进退自如、刚柔并济、张弛有道,可谓之中。中,就是追求合理化,追求恰到何处。

庸,乃是持之以恒之意。子曰:"天下国家可均也,爵禄可辞也,白刃可蹈也,中庸不可能也。"一个人做一次好事并不难,难的就是一辈子做好事。苏轼苏轼《晁错论》中说,"古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。"笔者曾立志并养成好的习惯,但并没有坚持下去。这也是余之所以是平常人的缘故吧。

余作为一个平常人,时刻保持一颗平常心恰恰是符合中庸思想的,只是修心的火候欠缺,没有达到"中和"的境界了。"喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和;中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。"人生的最高境界就是中和,做到中和,天地都会赋予他应有的位置,万物都会养育他。这也是易经思想的集中体现。

读中庸,体会到了儒家文化的博大精深,读出了人际关系之中的微妙之处,读出了历史兴衰变迁之道,读出了宇宙万事万物和谐发展的客观规律。

中庸之道,无处无时不在,百姓日用而不知罢了。"道也者,不可须臾离也,可离非道也。"余在慎独反思之时,常为传统文化的精华不能发扬光大而扼腕叹息。封建统治者标榜宣传的孔孟之道,乃是孔孟之道的修正主义,而非原汁原味的。真正的孔孟之道是与易经一脉相承的,是顺应客观规律的,是与道、释相辅相成,教人安身立命的君子之道。

中庸者,余矢志所追求也。

中庸读书心得篇5

和谐是现代社会的主题,我们中国要建设成为富强、民主、文明、和谐的社会主义国家。

中国自古就有以和为贵的优良传统,北京奥运会上,一个“和”字体现了中华民族的文化精髓,向世人传递了中国的处事态度。

对于我们个人而言,每个人要理性对待问题,以中庸的态度处理问题。

在《中庸》中,我体会到了知识的重要性,知识真的能改变一个人的命运。子曰:“好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇”,学习可以改变人的思想境界和文化层次。

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。这是学习的五个层次,正所谓量变才能达到质变,在我们积累量的时候,一定要以中庸的态度来面对事情,以平和的心态处理事情。

学习的过程也就是修身的过程,通过书本获得知识,通过知识传递思想,进而达到书中要求的道德水平。

通过阅读,我学会了:君子以人治人,改而止。施诸己而不愿,亦勿施于人。自己不愿意做的事情千万不要强加给别人。

中庸读书心得篇6

近来读《中庸》,书中的一些观点我很赞同,如“凡事预则立,不预则废”,“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。人一能之,己百之;人十能之,己千之。果能此道矣,虽愚必明,虽柔必强”、“知耻近乎勇”“行远必自迩,登高必自卑”,看看原文,再看看现代专家的译文,感觉我们古人真不简单。原来我的印象中,古文经典无非是“之、乎、者、也”充斥其间,通篇是古代的一些迂腐文人的酸臭文章,经过世事的浸润,阅览人事的沧桑,再细细品味古文经典,感觉自己先前的认识是多么的肤浅和粗陋,多么的不合时宜。系统地阅读过《论语》、《孟子》、《大学》和《中庸》,对古文经典有了粗浅的认识,仿佛脱胎换骨似的`,对古文经典有了全新的认识,即使在科技如此发达的今天,他们文章中的观点仍不过时,因为古人、今人及将来的人,心性是一样的,对事物的看法,做人做事的原则都有相通之处,不管时事如何变迁,作为生命主体的人都是一样的,无论什么时代都有共性。

为什么四书能传承不息?读完《中庸》过后,我算有了一点领悟,因为它们是中华文明的传承,更因为它们本身就具有旺盛的生命力,历风风雨雨,经岁月的沉淀,而历久弥新,不会过时,就看你用什么眼光去读了。

中庸读书心得篇7

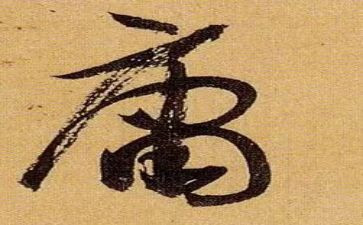

从开始接触《论语》起,“中庸”便在我的生活中频繁出现,于是渐渐浅尝了这个易懂却又高深的词汇。“中”意为不偏不倚,过犹不及;“庸”意为平常,平庸。

?论语》和《中庸》中都讲“中庸之道”。在拜读后,我有了一些自己的想法。“中”是圆,“庸”是方,“中庸”就是把“中”的道理用一种最恰当、合理的方式表现出来,因此可以说是一种方与圆的完美结合与运用。

记得不久前,我曾对于“锋芒毕露还是韬光养晦”有过一番思考,这是两种完全不同的人生态度,中国古往今来,似乎都在提倡着“韬光养晦”,这样正迎合了那句“满招损、谦受益”,人们觉得这样才能真正体现一个人本身的素质与修养。但当人们站在如今这个社会的视角上时,却又突然发现,这样的思维方式似乎已不再适用。如今,在我看来,这两种人生态度都是不能完全采纳的,取而代之的,当然是“中庸”。记得一段很经典的话:“岳飞锋芒太露,无法躲过风波亭之劫;李太白锋芒太露,难以见容于官场,苏东坡盛名之人,屡遭磨难,大象因牙而被擒,蚌以有珠而见剖,龟因壳而致死,鹦以饶舌而被困,犀牛因角贵而招杀,金铎以声自毁”。其实,锋芒太露的结果,容易招忌及受害。所谓“花要半开,酒要半醉”,也是如此,而这,正是一种“中庸之道”。“半开”、“半醉”,需要度的把握,而这是没有确切的衡量标准的。行事之时,靠的只是每个人心中对中庸的理解与坚守,在那些复杂中,我想,“简单”的持守才是最难的。

于是,我“引入”了“圆通”,便是做到既方又圆,这是一种原则性与灵活性的高度统一。而要做到这一点,需要高度的智慧和修养,能始终做到这一点的人,就绝非等闲之辈。正如中庸所提到的“人皆曰予知,择乎中庸而不能期月守也。”

上面所提到的只是生活中的小片段--对于才华的显露,当然,在这之外,还有更多的“中庸圈”,我想,孔子之所以为圣人,便是在于他一生始终处于这中庸圈内吧!他所拥有几乎全部优良品质,虽不夺目,但始终不乏光耀。他面对弟子的过人或不及之处,能正确的对待,并不一味发扬长处,而正是忠于“不偏不倚”。面对才华横溢,不放弃收敛锋芒;面对勇敢,不放弃畏惧;面对矜庄,不放弃随和……我想,孔子之所以成为圣人,就在于此。

中庸带给我更多的,就是“和”了。不偏不倚,不过也无不及,达到最好的状态,这就是“和”。这样的一种心态,就是平常心。生活中,面对过失,不过分埋怨别人,也不过分自责;面对荣誉,不过分张扬,也不过分低调;面对困难,不过分踌躇,也不过分淡定。万事适中,达到“和谐”的境界,这样天地万物会各安其位,正常运行。这是一种大智慧。

?中庸》的深奥让我无法完全置身于内。我想,如果此生无法精通《中庸》将是我最大的遗憾。万物持中,这是做人的原则与处世的艺术。无论碰到什么事,拿出“中庸”,以不变应万变,这将是一生的财富。

中庸读书心得最新7篇相关文章:

★ 高三读书心得7篇