通过准备实用的教案,我们能够更好地与学生进行互动,促进他们的积极参与和思考,一篇出色的教案需要关注教学评价和反馈,及时调整教学策略和方法,提高教学效果,下面是报喜范文网小编为您分享的《劝学》教案推荐8篇,感谢您的参阅。

《劝学》教案篇1

知识与能力目标:

1、了解作者及《资治通鉴》的有关知识。

2.通过预习、解释重点词语,把握文章基本内容。

3.通过不同方式的朗读深入理解文意,提高学生阅读感受及理解文言文的能力。

4.理解本文开卷有益的主旨。

过程与方法运用:

学生预习、教师重点讲解;问答法;以朗读贯穿全文教学。

情感、态度与价值观目标:

1、学习领会劝说的艺术。

2、认识学习对健全人格的重要性,认识开卷有益的道理。

教学重点、难点:

1、揣摩体会人物的`语言特点,并能读出人物不同的语气语调。

2、理解鲁肃赞学与孙权劝学之间有何关系。

课前准备:

多媒体课件

教学课时:

1课时

教学过程:

一、 创设情景,导入新课。

1、 播放《刮目相待》动画视频。

2、 出示课题。

3、 补充介绍作品、作者。

二、 初读课文,了解内容。

1、 朗读欣赏(听准字音和停顿)。

2、 齐读课文(读准字音和停顿)。

3、 预习汇报:解释部分没有注释的词语。

4、 学生自由读课文、质疑,师生共同解决疑问。

5、 结合图片,概括本文内容要点。

三、 研读课文,朗读加深体会。

1、 分析第一层:

(1)一劝:揣摩:“不可不学! ”句式有何特点?写出了怎样的语气?表现了孙权对吕蒙怎样的心理?

(2)二劝:思考:说“孤岂欲卿治经为博士邪?”这句话的用意是什么?

想一想孙权说此话时的神态?

揣摩:“卿言多务,孰若孤? 孤常读书,自以为大有所益。”

这样劝说好吗?为什么?

(3)小结第一层,探讨朗读技巧,指导朗读。

2、分析第二层:

(1)揣摩:“卿今者……阿蒙”一句,可见鲁肃当时怎样的神情和心理?

这与孙权劝学有什么关系?

(2)揣摩 :“大兄何见事之晚乎”这句话,表现了吕蒙当时怎样的心情?

思考:为什么“士别三日,即更刮目相待”?

3、总结全文对话为主的特点,回顾体会人物对话语气,分角色朗读。

4、谈谈学习本文的感悟:明白什么道理或得到什么启迪;欣赏读书的名人名言。

四、作业设计。

1、找出文中两个成语,分别解释并各造一个句子。

2、搜集三国故事中的成语、熟语、典故或名言警句共五个(条)。成语、熟语请查明并写出意义,典故请简要写出事情。

3、假如你的好朋友上课经常违反纪律,学习没有上进心,你打算怎么劝说他?

《劝学》教案篇2

学习目标

1.学习、积累文言文词汇。

2.理解文章内容,背诵课文,理解文章主旨。(重点)

3.反复朗读课文,深入品味人物语言,分析人物性格。(难点)

学法指导

朗读法,圈点批注法,自主、合作、探究法

课前准备:收集资料。

孙权:

吕蒙:

鲁肃:

司马光:

?资治通鉴》:

一、把课文读通,读准字音。(给下列的词语注音)

卿()涉猎()邪()孰()更()遂()

二、试画出课文的停顿。

三、解释下列词语。

卿:

当涂:辞:

博士:(今义:)

乃:涉猎:

治经:见:

往事:(今义:)

非复:更:

刮目相待:

见事:及:

遂:才略:

四、翻译句子。

1.卿今当涂掌事,不可不学

2.孤常读书,自以为大有所益

3.卿今者才略,非复吴下阿蒙

4.士别三日,即更刮目相待

5.及鲁肃过寻阳,与蒙论议

6.孤岂欲卿治经为博士邪

7.但当涉猎,见往事耳

8.卿言多务,孰若孤

9.蒙辞以军中多务

10.蒙乃始就学

五、分角色朗读,分析人物性格。

1.学生分别找出孙权、吕蒙、鲁肃说的话,小组内模拟人物的语气进行对话,想一想该以什么神态、语气说?表现了人物的什么心理?体现了人物的什么性格特征?

人物说话内容语气(神态性格特征

孙权

吕蒙

鲁肃

2.学习本篇文章后,文中的三个人物,你最喜欢哪个人物?为什么?

六、背诵课文,谈谈自己学习课文后的收获、启示。(你懂得了什么道理?)

七、课后作业

当方仲永遇上吕蒙会发生什么有趣的事情呢?发挥你的想象,写一篇500字的作文。

《劝学》教案篇3

【教学目标】

一、了解《荀子》写作特点与编写体例

二、掌握文本中一词多义、词类活用、古今异义和通假字

三、掌握几个文言句式

四、把握全文的中心论点与分论点之间的关系

五、学习荀子以大量比喻说理的艺术,树立正确的学习态度

【教学重点、难点】

一、学习文本语言,掌握文言词汇及句式是本课的重点

二、体会荀子有关学习方法与道德品质之间的关系是本文学习的难点

【教学时数】二课时

【教学过程】

第一课时

一、作家作品简介

荀子(约前298一前238),名况,战国末期赵国人。当时人们尊称他为苟卿.汉代著作因避汉宜帝刘洵讳,称为孙卿。曾两度到当时齐国的文化中心稷下游 学,任过祭酒(学宫领袖),还到过秦国,拜见秦昭王,后来到楚国,任兰陵令。公元前238年失官,家居逝世,葬在兰陵。韩非和李斯都是他的学生。

苟子是先秦儒家的最后代表人物,同早于他的孟子成为儒家中对立的两派。

荀子认为,自然界的存在,不以人的主观意志为转移,但人类可以用主观努力去认识它,顺应它,运用它,以趋吉避凶。他提出“制天命而用之”的思想。

在认识论方面,他认为人对客观事物的认识,首先要通过感觉器一官和外界事物接触,强调“行”对于“知”的必要性*和后天学习的重要性*。有朴素的唯物思想。

在政治上,他针对孔子、孟子效法先王的思想,提出“法后王”,主张应该适应当时的社会情况去施政,要选贤能,明赏罚,兼用“礼”“法”“术”实行统治。他的许多思想为法家所汲取。

在人性*问题上,他不同意孟子的性*善论,主张性*恶论,认为后天环境可以改善人的恶的本性*,所以他主张“明礼义而化之”。他很重视的作用,强调一功能的重要。

苟于的散文说理透彻,气势浑厚,语言质朴,句法简练绵密,多作排比,又善用比喻。他一生“序列著数万言”,后人编为《荀子》,其中除绝大部分是他自己的作 品外,小部分是他门人的著作,共二十卷,收文章三十二篇,内容涉及哲学思想、政治问题、治学方法、立身处世之道、学术论辩等方面,《劝学》是其中的第一 篇。

二、朗读课文,整体感知,把握全文中心论点与分论点,掌握重点词句

?正音〗

輮(r6u)省(xǐng)臾(yǘ)舆(yǘ)楫(jí)跬(kuí)骥(j&igra一ve;)驽(nú)锲(qi&egra一ve;)镂(1&ogra一ve;u)

第1段,提出中心论点;学不可以已。

包含两方面的意思:1、学习的意义非常重要,不能停止;

2、对待学习的正确态度和方法,就是不能停止。

第2段,论述学习的意义。

五个比喻,论证了学习的意义在于能够提高自己,改变自己。

“青出于蓝”“冰寒于水”说明客观事物经一定变化过程,可有所发展、有所提高。

直木“鞣以为轮”’“木受绳则直,金就砺则利”,说明客观事物经人工改造,可改变原来状况。根据同样的道理推论:

人只有经过“博学”才能增长知识,培养品德,锻炼才干,成为一个有道德有学问的人。

学习对改造人的品性*也起着决定作用。

苟子认为人的知识、道德、才能都不是先天生成的,而是后天不断学习改造获得的。

木要改造成为“中规”的轮,就要“鞣”;

金要利,就要“就砺”, 学习的意义十分重大

人要成为“知明而行无过”的君子,就要“博学而日参省乎己”。

?词语〗輮槁暴砺省知

第3段,论述学习的作用。

五个比喻,论证了学习能够弥补不足。

先用“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跤而望矣,不如登高之博见也”来说明学习的作用。

接着用日常生活中常见的一些情况组成四组比喻:

登高而招,顺风而呼,假舆马,假舟楫。

这些都能获得良好的效果:见者远,闻者彰,致千里,绝江河。

这种效果的获得,并非人的本身固有条件有什么不同:臂非加长,声非加疾,非利足,非能水。而是因为登高、顺风、假舆马、假舟楫的缘故,也就是“善假于物”,凭借外界条件的帮助才取得的。

根据这个道理可以推论:

君子的天赋本性*跟其他人并没有什么不同,而君子之所以能成为君子,是因为君子善于学习来弥补自己的不足。

?词语〗须臾跂加舆彰疾致水绝 生——性* 假

第4段,论述学习的方法和态度。

十个比喻论证——学习要逐步积累,要坚持不懈,要专心致志。

1、学习要逐步积累

先从正面设喻:积土成山,可以兴风雨;积水成渊,可以生蛟龙。所以有这样的功效,全赖于“积”。同样,人如果能积善成德,就能达到“神明自得,圣心备焉”的境界。

接着从反面设喻,说明不积就不能至千里,成江河。

正反对照,说明“积”与“不积”效果完全不同。

人们掌握知识、培养品德的过程,也是一个逐步积累、逐步发展、由不知到知、由少到多、由量变到质变的过程。

2、从“舍”与“不舍”——论述学习持之以恒。

先用骐骥与驽马对比,骐骥本身条件虽好,如果止于一跃,还达不到十步。驽马本身条件虽差,如果能前进“不舍”,也可以跑得很远。

接着用朽木与金石对比——说明“不折”与“可镂”的关键在于“舍”与“不舍”。

人们学习,如果一暴十寒,时学时辍,再简单的知识也学不会;如果能持之以恒,即使是再艰深的知识也可学会。

3、用蚯蚓的用心专一,获得成功和螃蟹的“用心躁”进行对比——说明学习必须专心致志

?词语〗备跬步驽马锲镂爪牙跪螯

三、朗读,练习背诵,方法指导。

四、作业

1、背诵全文

2、课后练习二

第二课时

一、检查背诵

二、讨论课后联系二,落实词句知识,完成知识迁移

?多义词〗

疾

①强,猛。例:“声非加疾也。”(《劝学》)

②快,迅速。例,“疾雷不及掩耳。”({三国志》)

③疾病。例:“君有疾在腠理。”(《扁鹊见蔡桓公》)

④厌恶,憎恨。例:“尝问衡天下所疾恶者。”(《张衡传》)

⑤妒忌。例:“庞涓恐其贤于己,疾之。”(《史记·孙子吴起列传》)

⑥痛苦。例:“问之民所疾苦。”(《史记·滑稽列传》)

致

①送达,表达。例:“致殷勤之意。”(《赤壁之战》)

②到,到达。例:“假舆马者,非利足也,而致千里。”(《劝学》)

③意志,情趣。例:“树草栽木,颇有野致。”(《魏书·茹皓传》)

④精致,细密。例:“案其狱,皆文致不可得反。”(《汉书·酷吏传》)

假

①借,借助。例:“假舟楫者。”(《劝学))

②如果,假如。例:“假有斯事,亦庶钟期不失听也。”(《与王修书》)

③不真实。例:“乃悟前狼假寐。”({聊斋志异·狼三则》)

绝

①断绝。例:“而绝秦赵之欢。”({廉颇蔺相如列传》)

②极,非常。例:“绝有力而甚舍人焉。”(《罴说》)

③横渡,横穿。例:“而绝江河。”(《劝学》)

?通假字〗

(1)虽有槁暴(有一又)

(2)则知明而行无过矣(知一智)

(3)君子生非异也(生——性*)

(4)鞣以为轮(鞣一螟)

?词类话用〗

君子博学而日参省乎己

“日”,名词作状语,每天。

上食埃土,下饮黄泉

“上”下”,名词作状语,对上,对下。

假舟楫者,非能水也

“水”,名词用作动词,游水。

用心一也

“一”,数词有用作形容词,专一。

?古今异义〗

参——古义:检查,检验。例:“君子博学而日参省乎己。”今义;加入,

疾——古义:强,宏大。例:“声非加疾也。”今义:疾病,快。

假——古义:凭借,借助。例;“假舆马者。”今义:与“真”相对。

跪——古义;腿或脚。例:“蟹六跪而二螯。”今义:跪下。

金——古义:金属制品。例:“金就砺则利。”今义:黄金。

?虚词〗

于:

①介词:从

青取之于蓝 虽然,受地于先王,愿终守之

②介词:比

苛政猛于虎 而青于蓝

③介词:向

告之于帝 君子生非异也,善假于物也

者

①特殊指示代词,组成名词性*结构,表示“……的人或事物”。

假舟楫者,非能水也有蒋氏者

②表示略作停顿,并提示下面要说明原因

而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也虽有槁暴,不复挺者,鞣使之然也

而

①连词:并列关系

君将哀而生之乎知明而行无过矣

②连词:修饰关系

潭西南而望吾尝终日而思矣

③连词:转折关系

舟已行矣,而剑不行假舆马者,非利足也,而致千里

④连词:顺接关系

一鼓作气,再而衰,三而竭 积善成德,而神明自得,圣心备焉

三、拓展创新,思考讨论

1、本文在设喻上有何特点?

本文是阐述学习道理的议论文,通篇设喻,使所讲道理形象生动,深一入一浅一出,既有说服力又有感染力。本文的设喻特点。

①从日常生活中常见的事情或现象作为喻体。如说明“学不可以已”之理,作者用了人们生活中常见的靛青色*的提取,车轮的制造以及水寒于冰而成冰等事例为喻加以说明,充分表达了“学不可以已”而必须有所造就的道理。这样化深奥为浅近,由感性*到理性*,令人心悦诚服。

②设喻方式多样:

a.正面设喻,如“青出于蓝”、“冰寒于水”,“鞣木为轮”,“金就砺则利”等从正面阐明学习的重要性*。

b.正反设喻,如“蚓”和“蟹”、“骐骥”和“驽马”、“锲而舍之”和 “锲而不舍”,通过正反对照把所要说明的道理说得更具体明白。

c.反复设喻,如“肢而望”、“登高而招”“顺风而呼”、“假舆马”、“假舟楫”,连用几个不同的比喻,使读者加深对道理的理解。

③设喻与说理结合紧密,形式十分灵活:

a、有的是将道理隐含于比喻之中,如“青出于蓝”、“冰寒于水”、“锲而舍之”、“锲而不舍”。

b、有的先设喻后引出道理,如第二段,先连用五个比喻,后引出“善假于物也”的道理。

c、有的先设喻引出道理后,再用比喻深入论证,如三段第一层,先用“积土成山”、“积水成渊”设喻,引出“积善成德”的道理,再用“不积跬步”、“不积细流”两个比喻从反面深入论证。

2、说说本文语言上多用偶句的作用

(1)文中的比喻大都采取对偶、排比的句式,整齐和谐,增强了文章的气势,也使文章琅琅上口,便于诵读。

(2)多用偶句兼用散句,既整齐对称,又参差错落,增强了文章的节奏感和表现力。还用了一些排比句,读起来语气畅达,有气势。

四、背诵课文,练习默写

五、作业

1、《导学》能力训练

2、结合本文,写一篇三百字以上的谈学习的文章

?教学反思】

(译文)

君子说,学习不可以停止。靛青是从蓼蓝中提取的,但它比蓼蓝的颜色*更青;冰是由水凝结成的,但它比水更冷。木材直得合乎拉直的墨绳,如果给它加热使它弯曲 做成车轮,它的弯度就可以合乎圆规,即使又晒干了,也不会再挺一直,这是因为人工使它弯曲成这样。所以木材经墨线量过就笔直了,金属刀一具在磨刀石上磨过就锋 利了。君子广泛地学习而且每天对照检查自己,就智慧明达,行动不会犯错误了。

我曾经整日思索,却不如学习片刻收获大;我曾经踮起脚跟眺望,却不如登上高处看得广阔。登高招手,手臂并没有加长,但人们在远处也能看见;顺着风呼喊,声 音并没有加大,但听的人会听得清楚;借助车马的人,不是脚走得快,却能到达千里之外;借助船只的人,不是自己能游泳,却能横渡江河。君子的本性*同一般人没 有差别,只是善于借助于外物罢了。

堆土成山,风雨就从那里兴起;水流汇成深渊,蛟龙就在那里生长;积累善行,形成良好的品德,就会得到最高的智慧,具备圣人的思想境界。所以,不积累每一小 步,就不能远达千里;不汇集细流,就不能形成江海。骏马跳跃一次,不能有十步远;劣马拉车走十天,也能走得很远,它的成功在于不停止。拿刀刻东西,中途停 止,腐朽的木头也不能刻断;不停地刻下去,金石也能雕刻成功。蚯蚓没有锋利的爪牙,坚强的筋骨,却能上吃泥土,下饮泉水,是因为它心专一;螃蟹有六条腿, 两只大夹,然而没有蛇鳝的洞穴就无处容身,是因为它心浮躁的缘故

《劝学》教案篇4

教学目标:

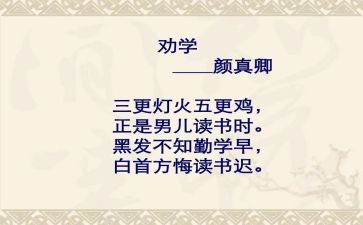

1、通过《劝学》这首古诗的学习,体会读书、学习的重要性,提高学生学习的积极性。

2、准确、流利地朗读、背诵古诗,初步理解诗意。

3、学生查阅有关读书的名人名言,以及颜真卿的资料。

教学过程:

一、导入揭题。

创设情境,激趣导入:同学们,大家进入学校,每天都在读书、学习,大家知道关于读书、学习的名人名言吗?

大家知道的可真不少!教师也找到了一些这们的名人名言。出示:学而不厌;天才出于勤奋;书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;少壮不努力,老大徒伤悲;盛年不再来,一日难再晨;及时当勉励,岁月不待人;莫等闲,白了少年头,空悲切。

古人的目的就是要告诉后人,要从少立志读书自强、勤奋刻苦、珍惜时间,不能虚度过光阴,否则到老的时候会后悔的。今天我们要学习唐代大书法家颜真卿写的一首诗《劝学》。

二、检查预习。

1、教师提问:颜真卿这个人物很有名,哪位同学能根据自己查到的资料给大家介绍一下?

2、简介:学过书法的同学都知道,颜真卿是唐代著名的大书法家,他创造的书法具有雄伟刚劲、大气磅礴的独特风格,被称为颜体。但是大家也许不知道,他所有的这些成绩都来自于他从少的勤奋好学,后来他把自己的学习经历和体会写了出来,为后人留下《劝学》这首诗。

三、朗读诗词。

1、教师示范读诗,诗的节奏为:

三更/灯火/五更鸡,正是/男儿/读书时。

黑发/不知/勤学早,白首/方悔/读书迟。

2、教师领读。

3、学生自由读诗。

4、个别学生读诗,教师纠正字音。

5、学生齐读古诗。

6、学生自由读诗,同时找出要求会写的字。

四、合作探究。

1、体会词意:

五更鸡:天快亮时,鸡啼叫

黑发:年少时期,指少年

白首:人老了,指老人

2、体会诗意:每天三更半夜到拂晓鸡啼,是男儿读书最好的时间,年少时不知道要早早地勤奋学习,到年老时会后悔读书太晚了

整体感知,读出感受。

3、背诵古诗。

五、拓展延伸。

这首诗告诉我们只有珍惜少年时代的每一寸美好时光,好好学习文化知识,不断积累,勤学苦练,掌握多种本领,长大之后才能发挥自己的才能,不至于再后悔小时没有好好学习。现在,人们常用这两句诗提醒小朋友要趁年少时多学习,多用功。

《劝学》教案篇5

一、导入新课(直接导入)

二、文学常识

1、荀子(约前313~前238),名况,时人尊称为“荀卿”(孔子为孔圣人,孟子为亚圣),战国末期赵国人。著名思想家、家。他是先秦儒家的最后代表人物,继承了孔子学说,又能扬弃其消极成分,并批判吸收各学派的思想学说,成为先秦朴素唯物主义思想的代表人物。

荀子曾三次出任齐国稷下学官祭酒,后为楚兰陵令。韩非和李斯均是他的学生。

荀子和孟子是儒家中对立的两派。

①孟子强调“法先王”;荀子强调“法后王”,他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人们意志为转移的,并提出“制天命而用之”的人定胜天的思想。

②孟子强调施仁政、行王道,强调以礼治国、民贵君轻;荀子主张选贤能、明赏罚,兼用“礼”、“法”、“术”实行统治;

②孟子认为“性本善”;荀子认为“性本恶”,所以要“明礼而化之”。强调“行”对于“知”的必要性和后天学习的重要性,认为后天环境和可以改变人的本性。

荀子是韩非子的老师,他承认儒家的基本思想,但事实上是法家思想的前奏者和培育者。

2、荀子的著作有《荀子》二十卷。《荀子》一书共32篇,其中26篇为荀子所著,末6篇或为其门人弟子所记。

该书由《论语》、《孟子》的语录体,发展为有标题的论文,标志着古代说理文的进一步成熟。他的散文说理透彻、语言质朴、多排比句,又善用比喻。

3、题解

?劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几段的节录。 “劝”是“劝勉”的意思。《劝学》论述了学习的意义、作用、方法和态度,反映了先秦儒家在方面的某些正确观点,也体现了作为先秦诸子思想集大成者的荀子文章的艺术风格。

三、语法总结

难点翻译:积善成德,而神明自得,圣心备焉。句中“神明”即“神灵”;“圣心”指完美的品德和最高的智慧;“自得”不是现代汉语中的合成双音词,“自”是自然,“得”是通;“而”是表示困果关系的连词。这句译为:积累善行养成美德,因而能自通于神明,完美的品德和最高的智慧也就具备了。

1、通假字(107练习三)

①輮以为轮,其曲中规

②虽有槁暴,不复挺者

③则知明而行无过矣

④君子生非异也

2、一词多义(107绝、强、假、望、闻)

生:君子生非异也(生通“性”资质、禀赋,名词)

蛟龙生焉(生长,动词)

一:骐骥一跃(一,数词)

用心一也(专一,形容词)

利:非利足也(敏捷、快,形容词)

“利足”──现在也有这种构词方式,如“快手”(干事情快)。利足,就是跑得快。

金就砺则利(锐利,形容词)=蚓无爪牙之利

3、词类活用:

①动词的使动用法:木直中绳,輮以为轮。

②名词作状语:a.君子博学而日参省乎己

b.上食埃土,下饮黄泉

③名词用作动词:a.假舟楫者,非能水也

4、古今异义词

①蟹六跪而二鳌 蟹腿,跪下

②蚓无爪牙之利 爪子和牙齿,帮凶、走狗;感情色彩变化

5、特殊句式

(l)判断句

①青,取之于蓝

②冰,水为之

③虽有槁暴不复挺者,輮使之然也

④登高而招,臂非加长也

⑤君子生非异也,善假于物也

(2)固定格式

无以至千里(“无以…”意为“没有用来…的办法”。下文“无以成江海”中“无以”同此)

(3)定语后置

蚓无爪牙之利,筋骨之强

四、分析课文(先完成106练习一)

第一段 提出学不可以已的论点

(1)课文中心论点用“君子曰”引出有什么好处?中心论点包括哪几方面的意思?

点拨:用“君子曰”引出中心论点“学不可以已”,使观点更具权威性。这个观点包括两个方面的意思,一是因为学习意义作用很大,所以学习不能停止;二是学习的态度和方法,就是不能停止学习。

第二段 学习的意义

第一步:弄清观点

① 这段话中哪些句子是表述作者观点的?(起句和结句。)

②开头说:“学不可以已”,下面接着有一连串的设喻,这些设喻是证明这个观点的吗?

不是直接证明这个观点,而是用来证明结句“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣”这个观点的。

③既然如此,“学不可以已”和结句所表述的观点又是怎样的关系呢?

后者用来证明前者──因为“博学而日参乎己”有“知明而行无过”的功效,所以“学不可以已”。中心论点和分论点的关系

④在“君子博学而日参省乎己”这句话中,哪些字眼表示了“不可以已”的意思?

“博”──要“博”则“不可以已”;“日”──每天,亦“不已”之意。

第二步:弄清设喻的内涵

1、这段话中的设喻可分几组?

分三组:①“青,取之于蓝……而寒于水”;②“木直中绳……輮使之然也”,③“故木受绳……则利”。

2、这三组设喻从总体上看,都是为了论证“君子博学……行无过矣”这一论点的。既然如此,是否可以认为这是简单的重复?

不是,因为三者的角度不同。

3、它们的角度不同表现在什么地方?

是将前后不同的状态和性质加以对照,说明后者高于前者,用来比喻人们(经过学习,其思想、道德的境界高于学习之前,智力发达程度也高于学习之前。

说明事物的状态、性质既经改变,则不会恢复到原来的状态、性质上去,用“輮”来比喻学习可以改造人这一重大作用。

“受绳则直”“就砺则利”所强调的是改造的结果,照应下文“知明而行无过”;可见这一组设喻是前两组设喻的总括,由此顺理成章地引出作者的观点。

第三段 学习的作用

1、本段有哪些设喻,先一一列举出来。

①“跂而望”不如“登高之博见”;②“登高而招”则“见者远”;③“顺风而呼”则“闻者彰”;④“假舆马”可“致千里”;⑤“假舟楫”可“绝江河”。)

2、这些设喻各有什么作用?

①用来说明“终日而思”不如“须臾之所学,强调学习的.重要性。

②③④⑤用来说明“君子生非异也,善假于物也”

3、“登高而招”“顺风而呼”“舟楫”“舆马”是不是简单的重复?所假之物的性质是否相同?

不是。②③中所假之物“高(山)”“风”,都是自然物;④⑤中所假之物“舆马”“舟楫”,是人的发明创造之物,二者有层次高低之分。

4、起句和结句是怎样的关系?

“学”是前提条件,“善假于物”是结果——能利用自然可谓善,能创造可用之物,则是善之善者。

补充:作者在本文中所论述的观点,跟他的“性恶”说是分不开的。因为“性恶”,所以需要改造,改造后即可为善,“虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也”,就说明了这一点。改造的方法就是进行,“木受绳则直,金就砺则利”,说明可以改造人,使人为善。这种改造,有一个由量变到质变的过程,所以又说“积善成德,而神明自得,圣心备焉。”

第四段 学习的态度和方法

1、课文论述学习的方法和态度,可以分为几个层次?是如何正反设喻论证的?

可分为三层。

第一层论述学习要积累,是先正面后反面设喻论述的。

第二层论述学习要持之以恒,是反正、反正设喻论述的。

第三层论述学习要专一,是先正面后反面设喻论述的。

五、鉴赏本文的论证艺术

(1)本文运用了大量生活中常见的比喻,把抽象的道理说得明白、具体、生动,深入浅出,使读者容易接受。

①比喻的形式是多种多样的

有时用同类事物设喻,从相同的角度反复说明问题,强调作者的观点。例如:登高而招,顺风而呼,假舆马,假舟楫,积土成山,积水成渊。

有时将两种相反的情况组织在一起,形成鲜明的对照,让读者从中明白道理。如将骐骥与驽马对照,朽木与金石对照。

②设喻方式有时先反后正,有时先正后反,内容各有侧重,句式也多变化,读来毫无板滞之感。

有的比喻,单说比喻而把道理隐含其中,让读者思考,如“青出于蓝”“冰寒于水”。

有的先设比喻,再引出道理,如“登高而招,臂非加长也。而见者远”,“假舟楫者,非能水也,而绝江河”。

有的先设比喻,引出道理后,再用另外的比喻进一步论证。如先用“积土成山”“积水成渊”设喻,引出“积善成德,而神明自得,圣心备焉”的道理,再用“不积跬步”“不积小流’作进一步论证。

(2)论证结构严谨,是本文另一特点,全文先提出中心论点,然后分段论证。每段说明一个问题。先阐述意义,在点明方法,由为什么——怎么办,层层深入

(3)语言特点:多用对偶,夹用排比,也是一个特点。排比句使文章气势充沛,说理流畅。本文中排比句与大量对偶句穿插使用,使文章既整齐对仗、节奏和谐,又参差错落、变化流畅,反映了荀文议论透辟、笔势雄健的特点。

六、补充劝学名句:

花有重开日,人无再少年。

不吃苦中苦,难做人上人。

只要有恒心,铁棒磨成针。

眼里过千遍,不如手里过一遍。

千闻不如一见,百看不如一干。

书到用时方恨少,是非经过不知难。

莫享少年福,免受老来穷。

积财不如教子。

棒头出孝子,娇养忤逆儿。

一日为师,终身为父。

不读一家书,不知一家理。

教子不离书,种地不离猪。

学好三年,学坏三天。

成人不自在,自在不成人。

棒槌钻牛皮,虽慢窟窿大。

师打徒不恨,父打子不羞。

年怕中秋月怕半,一周单怕星期三。

独牛难套,独子难教。

三年荒个秀才。

少壮不努力,老大徒伤悲。

平时不用功,考试叫老兄。

三天不练手生,三天不念口生。

先学做人之道,再习成材之法。

地种不好荒一年,儿教不好害一生。

活到老学到老,学一辈子学不了。

丈夫无技艺,虚活一世人。

五谷丰登不离猪,改门换户靠读书。

学者如禾如稻,不学如篙如草。

遗子黄金满屋,不如教子一经。

大匠教人以规矩,良师正人以言行。

先生先生你莫尬,你给我写个鼋鼍龟鳖灶;先生先生你莫夸,你给我

写个飞凤家(均指繁体字)。

寒门生贵子,白屋出公卿。

师傅手艺不高,教下徒弟扭腰。

惜钱休教子,护短莫投师。

七、练习

(一)解释下列多义词:

1. 积土成山,风雨兴焉 正通人和,百废具兴 汉室可兴也

2. 学不可以已 人之为学有难易乎 今诸生学于大学

3. 驽马十驾,功在不舍 医之好治不病以为功

4. 青,取之于蓝而青于蓝

(二)说明下列加黑词的意义和用法:

1.木直中绳 2.而绝江河 3.非利足也 4.上食埃土

(三)选择词义:

1.“疾”字有以下几个常用义①小病,②苦痛,③痛恨,④快、迅速,⑤强、猛烈⑥通“嫉”,妒忌,⑦弊病,缺点。

顺风而呼,声非加疾也( )

虽乘奔御风,不以疾也( )

君有疾在腠里,不治将恐深( )

(海瑞)素疾大户兼并

寡人有疾,寡人好色( )

会长老,问人民所疾苦( )

2.“绝”字有以下几个常用义:①杜绝、断绝,②隔绝,③极、尽、穷尽,④停止、消失,⑤无路可通,⑥很、非常。

非能水也,而绝江河( )

空谷传响,哀转久绝( )

以小舟夜泊绝壁之下( )

率妻子邑人来此绝境( )

则请立太子为王,以绝秦望( )

3.“致”字有以下几个常用义:①达到,②送达,③表达、传达④招引、引来,⑤归还、交还,⑥意态、情趣、⑦尽、极。

非利足也,而致千里( )

此人可就见,不可屈致也( )

罗敷前致词:使君自有归( )

是我于花之未开,先享无穷逸致矣( )

不专心致志,则不得也( )

4.“强”有两个读音:①qiáng,②qiǎng;有以下几种常用义:①健壮、强壮,②强大、势力过人,③优越、好,④有余、有多,⑤勉强,⑥强迫,使用强力。

蚓无爪牙之利,筋骨之强( )( )

秦贪,负其强,以空言求壁( )( )

学有未达,强以为知( )( )

策勋十二转,赏赐百千强( )( )

……吾去去矣。将军强留之( )

5.“用”字有以下几个常用义:①任用,②使用,③采用,④用途、用处,⑤物资,财用,⑥因 、由。

用心一也( )

又备经年裹物之用( )

兵精足用,英雄乐业( )

愿早定大计,莫用众人之议也( )

皇上欲大用康先生( )

(四)区别下边各句子里加黑的词的用法:

1.青,取之于蓝,而青于蓝

君子生非异也,善假于物也

2.假舟楫者,非能水也

虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也

3.知明而行无过矣

吾尝终日而思矣

假舆马者,非利足也,而致千里

积善成德,而神明自得,圣心备焉

(五)翻译下面三个句子,要特别注意加黑词词义的落实:

1.假舆马者,非利足也,而致千里。

2.故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

3.蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

(六)填写本文不同设喻方法的例句:

1.正反对照的形式,如____________________________________

______________________________________________________。

2.反复形式,如__________________________________________

_______________________________________________________。

3.先用比喻,再引出道理,如______________________________

_______________________________________________________。

4.单说比喻,不提论断,使道理隐含其中,如_______________

_____________________________________________________。

5.先设喻引出道理,再用另外的比喻作进一步论证,如_______

荀况

天行有常,不为尧存,不为桀亡,应之以治则吉,应之以乱则凶。疆本而节用,则天不能贫;养备而动时,则天不能病;循道而不忒,则天不能祸。故水旱不能使之饥,寒暑不能使之疾,妖怪不能使之凶。本荒而用侈,则天下不能使之富;养略而动罕,则天下不能使之全;倍道而妄行,则天下不能使之吉。故水旱未至而饥,寒暑未薄而疾,妖怪未至而凶。受时与治世同,而殃祸与治世异;不可以怨天,其道然也。故明与天人之分,则可谓至人矣。

——荀子《天论》

《劝学》教案篇6

教学目标

一、知识目标:

1.掌握、积累“劝、学、青、中、疾、致、假、绝、兴、功、强、用”12 个文言常用实词;学习“于、者、而”3个文言常用虚词;学习、复习课文中其他文言虚实词。

2.掌握课文出现的“有(又)、暴(曝)、生(性)、輮(煣)、知(智)”等通假字、词类活用和文言特殊句式。

3.掌握本文的论证方法:比喻论证、正反对比论证。

二、能力训练目标:

1.在理解基础上熟读成诵的能力,培养阅读文言文的语感。

2.理解文言词语和句式的能力。

3.理清文章思路,把握中心的能力。

三、德育目标:

借鉴荀子有关学习的意义和学习态度的论述。

教学设想

一、抓住文眼,定好教眼。中心论点是本文的文眼,它分三个分论点从三个角度论述、体现本文的思想性和逻辑性,这是本文的教学难点;比喻的含义和内在联系以及比喻论证,这是本文的教学重点。抓住提示论点的关键语句和用以论证的比喻,不仅可以明确本文论点和论证方法,揭示作品的思想性和写作特点,而且一些文言词句的重要问题也可迎刃而解。

二、本文的教学难点和教学重点,与分析段落层次相结合,以利于学生理解论述的角度和设喻的几种形式。

三、要求学生重点掌握的文言实词和文言虚词,先指导学生借助注释、工具书,结合课文语境,理解其意义和用法,然后通过课堂点拨、课后“练习”、补充练习以及熟读、背诵等反复训练,才能切实掌握。

四、引导学生有意识地注意文言实词的古字通假、古今异义、单音词和双音词等现象。

教学时数

二课时

第一教时

教学过程

一、提示本单元教学目标和本文教学目的。

二、预习检查。

三、导入新课。

从初一学过的课文《为学》导入,指出它与本文都用设喻方法,讲有关学习的道理。

四、作者介绍(结合注释①):

荀子(约公元前 313—前 238),名况,当时人们尊重他,称他荀卿。汉代著作因避汉宣帝刘洵讳,写作孙卿。战国末期赵国人,曾游学于齐,当过楚国兰陵令。后来失官居家著书,死后葬于兰陵。

荀子是我国古代的思想家、家、是先秦儒家最后的代表,朴素唯物主义思想集大成者。韩非和李斯都是他的学生。他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人们意志为转移的,并提出“制天命而用之”的人定胜天的思想。他强调和礼法的作用,主张治理天下既要靠“法制”,又要重视教化兼用“礼”治,强调“行”对于“知”的必要性和后天学习的重要性,认为后天环境和可以改变人的本性。

荀子的著作有《荀子》二十卷。该书由《论语》、《孟子》的语录体,发展为有标题的论文,标志着古代说理文的进一步成熟。他的散文说理透彻、语言质朴、多排比句,又善用比喻。《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几段的节录。

五、解题。

?劝学》的“劝”起着统领全篇的作用。教师先在黑板上写一个“劝”字,问道:这个字是什么意思?学生往往会不假思索地回答:“劝告”。教者趁此在“劝”字后加上一个“学”,再问:“劝”是什么意思?学生才会领悟:原来它还有“劝勉”的意思。这在心理学上叫做给学生建立“注意中心”。接着就讲:“劝”的繁体字“勸”是形声字,凡是用“力”作声旁的字,多数有给人们勉励的意思,如“励”、“努”等。这是“劝”的本义,而在现代汉语中,“劝”,解释为“劝阻”,词义已经转移了。作者在这篇以《劝学》为题目的文章中,勉励人们要不停止地坚持学习,只有这样才能增长知识,发展才能,培养高尚的品德。

六、指导学生处理课文字词句中的疑难问题

1.对照注释,借助字典,正字正音

第一组:通假字

(1)輮róu通煣 有yòu通又 知zhì是“智”的古字 暴pù是“曝”的古字(通假字与本字同音;含音相近)

(2)生xìng通性(古音声母韵母相同)

第二组:其他易写错读错字

中 zhòng 砺 lì 参 cān省 xǐng 跂 qì 臾 yú 螯 áo

2.给本课 12 个重点文言常用实词圈画加注,理解它们的意义和用法。

3.复习初中知识,学生自己理解文言常用虚词“于”、“者”、“而”的用法:

于

(1)介词,从。虽然,受地于先王,终原守之。/ 青,取之于蓝。

(2)介词,比。苛政猛于虎也。/ 而青于蓝。

(3)介词,向。告之于帝。/ 君子性非异也,善假于物也。

者

(1)特殊指示代词,组成名词性结构,表示“……的人或事物”。

有蒋氏者,专其利三世矣。/ 假舟揖者,非能水也。

(2)表示略作停顿,并提示下面要说的原因。

而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

虽有槁暴,不复挺者,使之然也。

而

(1)连词:并列关系。君将哀而生之乎。/ 知明而行无过矣。

(2)连词:修饰关系。潭西南而望。/ 吾尝终日而思矣。

(3)连词:转折关系。舟已行矣,而剑不行。

假舆马者,非利足也,而致千里。

(4)连词:顺接关系。一鼓作气,再而衰,三而竭。

积善成德,而神明自得,圣心备焉。

4.学生试译难句,教师点拨指正。

(1)君子曰:学不可以已。“君子”是一个合成双音词。“可以”在古汉语中是两个单音词,相当于现代汉语“可以、用它”的意思。在本文具体语境中,“以”已失去介词的作用,只协调音节。因此,这两个词中只有“可”有意义,与现代汉语的“可以”差不多;它还表示情理上应当如此,可译为“应该”。全句译为:有学问有修养的人说,学习是不应该(可以、能够)停止的。

(2)木直中绳,輮以为轮,其曲中规。句中两个“中”作动词,“符合”的意思。“绳”指木工取直用的墨线,这个词的意义现在已扩大,泛指各种绳索。“輮”和“为”是两个动词,“輮”通“煣”,指古代用火熨木使之弯曲的一种方法,现作“揉”,解释“使……弯曲”。“为”,做成。“以”在两个动词之间表明它后边的行为是它前边行为的目的或结果,作连词用,译作“而”。全句译为:(一块)木材直得合乎(木匠拉直的)墨线,假如使它弯曲而成为车轮,它的'弧度(就可以)符合圆规(画的圆圈)。

(3)积善成德,而神明自得,圣心备焉。句中“神明”即“神灵”;“圣心”指完美的品德和最高的智慧;“自得”不是现代汉语中的合成双音词,“自”是自然,“得”是通;“而”是表示因果关系的连词。这句译为:积累善行养成美德,因而能自通于神明,完美的品德和最高的智慧也就具备了。

(4)假舟楫者,非能水也,而绝江河。句中“舟楫”是合成双音词,偏义复词,联系上下文,偏指舟。“水”,名词用如动词,“游泳”。“绝”是会意字,意思是人用刀横断丝织品,“绝江河”很像横断水流,所以 “绝”申为“横渡”。“江河”古人专指长江、黄河,现在的词义扩大了,泛指一切江、河。全句译为:借助船只的人,并不是能游泳,但是能横渡江河。

(5)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。句中两个“之”是定语后置的标志。“爪牙”在本文中是两个单音词,它们的本义是爪子、牙齿。后来形成褒义的比喻义:帮手、武士;现代又转为贬义的比喻义:帮凶、走狗,词义的感情色彩有了变化。“强”,坚硬的意思。“上”、“下”方位词作状语,“向上”、“向下”。“黄泉”是特殊的单纯双音词。“用心”不是合成双音词,“用”是引介原因的介词,译作“由于、因为”、“心”是“心思”的意思。“一”,作形容词,专一的意思。全句译为:蚯蚓没有锋利的爪牙,坚硬的筋骨,(却能)上吃泥土,下饮地下水,(这是)由于心思专一(的缘故)。

5.指名学生朗读课文,其他学生听读,指出字音、语气读错的地方。

七、布置作业:

1.认真阅读注释,正确理解课文中的通假字、重点文言常用虚实词和难懂的句子。

2.书面作业:“练习”二、三。

3.背诵课文。

《劝学》教案篇7

【教学目标】

1、在朗读课文的基础上,能理解课文内容大意,并背诵全文。

2、在感知语句大意的基础上,揣摩重点词语的含义。

3、品味人物对话并说出通过对话表现人物特点的作用。

4、领悟读书有益于人的发展和完善的道理。

【教学重点】

品味对话并说出其中表现人物形象特点。

【课时安排】

一课时

【教学设计】

1、导入:

同学们喜欢看《三国演义》吗?知道孙权、吕蒙、鲁肃是怎样的人吗?今天我们一起来学习《资治通鉴》里的一则关于品蒙读书的故事。(板书课题)

2、学生自读题解,画出其中介绍《资治通鉴》和司马光的文字。

3、翻译课文:

⑴齐读课文。

⑵对照注解,自行翻译课文。

⑶根据你对下列词语所处的上下文内容大意(语境)的`理解,揣摩其含义(板书)。

初谓岂邪掌但耳熟若就遂

①四人合作小组讨论,然后全班交流。

②全班讨论翻译课文

5、分角色朗读:

①先同桌练习

②再请三位同学朗读

③讨论

孙权:善劝,又可以感到他对吕蒙的亲近、亲心、期望,语重心长而又不失人主的身份。

鲁肃:情不自禁的赞叹,十分惊奇的神态。

吕蒙:颇为自得的神态,以当之无愧的坦然态度,表明自己才略长进之快之大。

6、小结:

孙权的话是认真相劝,鲁、吕的话则有调侃的意味,他们一唱一和,互相打趣,显示了两人的真实性情和融洽关系,表明在孙权劝说下吕蒙就学的结果,从侧面表现了吕蒙的学有所成,笔墨十分生动,这是全文的最精彩之处。

7、质疑问难

8、巩固拓展:

①试背课文(比赛)

②吕蒙读书迅速长进对你有什么启示?

全班讨论

9、作业

《劝学》教案篇8

教学目的

1、借鉴荀子有关学习的意义和学习态度的论述,《劝学》教案(教师中心稿)教案。

2、掌握、积累“劝、学、青、中、疾、致、假、绝、兴、功、强、用”12个文言常用实词;学习“于、者、而”3个文言常用虚词;熟记“有(又)、暴(曝)、生(性)、輮(煣)、知(智)、乎(于)”等古今字和通假字。

3、理解从三个角度论述中心论点的方法。

4、学习以喻代议、寓议于喻的设喻方法。

教学重点:

1、学习以喻代议、寓议于喻的设喻方法。

2、掌握重要的文言虚词和实词。

教学难点:对荀子的学习观的理解。

第一教时

教学要点

1、提示本单元教学目标和本文教学目的;

2、介绍作者、解题;

3、正字正音;

4、理解本文的重点文言虚实词的意义和用法;

5、试译难句。

教学过程

一、提示本单元教学目标和本文教学目的。

二、预习检查。

三、导入新课。

从初一学过的课文《为学》导入,指出它与本文都用设喻方法,讲有关学习的道理。

四、作者介绍(结合注释①)。

荀子(约公元前313—前238)名况字卿,战国末期赵国人,曾游学于齐,当过楚国兰陵令。后来失官居家著书,死后葬于兰陵。荀子是我国古代的思想家、家、是先秦儒家最后的代表,朴素唯物主义思想集大成者。

五、解题。

?劝学》的“劝”起着统领全篇的作用。作者在这篇以《劝学》为题目的文章中,勉励人们要不停止地坚持学习,只有这样才能增长知识,发展才能,培养高尚的品德。

六、指导学生处理课文字词句中的疑难问题。

1.对照注释,借助字典,正字正音

輮róu通煣 有yòu通又 知zhì是“智”的古字 暴pù已是“曝”的古字 生xìng通性

2.给本课12个重点文言常用实词圈画加注,理解它们的意义和用法。

3.结合“思考和练习”二,理解文言常用虚词“于”、“者”、“而”的用法:

4.学生试译难句,教师点拨指正,高中三年级语文教案《《劝学》教案(教师中心稿)教案》。

5.指名学生朗读课文,其他学生听读,指出字音、语气读错的地方。

七、布置作业。

1.认真阅读注释,正确理解课文中的通假字、重点文言常用虚实词和难懂的句子。

2.书面作业:“思考和练习”二、三、四。

3.熟读课文,初步自析课文,思考题:

(1)课文的三段各是从什么角度论述的?

(2)课文的每组比喻包含什么意思?它们之间在意义上有什么内在联系?

第二教时

教学要点

1、每组比喻的意义和内在联系;

2、论述中心的三个角度;

3、设喻的特点。

教学过程

一、检查预习。

二、研读课文。

围绕三个问题讨论:

第一题:作者是从哪几个角度论述中心论点的?

第二:题:本文的每组比喻包含什么意思?各组比喻之间在意义上育什么内在联系?

第三题:本文设喻有什么特点?

由学生分段试译,试讲,教师重点点拨。

1.结合课文段落层次分析,讨论第一、二题:

本文第一句提出全文的中心论点:学不可以已。接着围绕这个中心论点分三段从三个不同角度进行论述:

第一段作者用了五个比喻。

“青出于蓝”、 “冰寒于水”,说明事物经过一定的变化,可以提高。

“直木为轮”说明事物经过一定的变化,还可以改变原来的状态。

“木受绳则直”、“金就砺则利” 说明:肯下功夫。必见成效。

——推论出人必须通过学习和参省才能达到“知明而行无过”的境地。本段是从总论学习的重要性这个角度来论述中心论点的。

第二段作者用了五个比喻。

“跂而望”、“不如登高之博见”:只有摆正“学”和“思”的关系才能使学习产生显著效果。

“登高而招”、“顺风而呼”、“假舆马”、“假舟楫”四个比喻,阐明了在实际生活中由于利用和借助外界条件所起的重要作用,从而说明人借助学习,就能弥补自己不足,取得更显著的成效。

——君子所以能超越常人,并非先天素质与一般人有差异,而完全靠后天善于学习。本段是从学习的重要作用这个角度来论述中心论点。

《劝学》教案推荐8篇相关文章: